教育と社会における「基礎工事」の重要性

子育てや学校教育の現場で多様性を教える際、この「基礎工事」を怠ると、予期せぬ混乱が生じることがあります。

例えば、子どもの世界を想像してみましょう。

大人は「みんな違ってみんな良い」と教えます。

これは素晴らしい言葉ですが、その前に教えるべきことがあります。

それは「友達を叩いてはいけない」「人のものを勝手に取ってはいけない」という、集団生活の基本的なルールです。

このルール(普遍的な土台)があるからこそ、子どもたちは安心して自分の個性を表現し、互いの違いを受け入れられるのです。

もし、このルールがなければ、個性は単なるわがままとなり、多様性は喧嘩やいじめの温床になりかねません。

これは、まるでサッカーの試合に例えることができます。

選手たちは、それぞれ異なるプレースタイルや能力(多様性)を持っていますが、オフサイドやファウルといった共通のルール(普遍的な土台)があるからこそ、ゲームは成り立ち、フェアに競い合うことができるのです。

ルールがなければ、試合は無秩序な乱闘に変わってしまいます。

また、学校教育においては、共通の教養や知識を身につけることが重要です。

歴史や科学、文学といった共通の学びを通じて、世界や他者に対する理解を深めます。

この共通の知識という土台があるからこそ、異なる視点や解釈(多様性)を議論し、より深い洞察を得ることができます。

もし、この共通の土台がないまま「多様な意見を出しましょう」とだけ言われても、何に基づいて議論すればよいのか分からず、ただの空中戦に終わってしまうでしょう。

それはまるで、異なる国の建築家たちが、共通の単位や素材、工法を知らずに、各自の流儀だけで建物を建てようとするようなものです。

個々のデザインは独創的かもしれませんが、互いに接続できず、最終的にはバラバラの建物が乱立するだけです。

多様性を「様々な楽器が奏でるオーケストラ」に例えると、この考え方がより明確になります。

オーケストラでは、ヴァイオリン、チェロ、フルート、トランペットなど、多様な楽器がそれぞれの音色を奏でます。これが多様性です。

しかし、ただ好き勝手に音を出すだけでは、美しいハーモニーは生まれません。

そこには、共通の楽譜(普遍的な価値観やルール)と、指揮者(指導者)の存在が必要です。

一人ひとりの奏者が楽譜に書かれたリズムや音程を守るという共通のルールを理解し、お互いの音を聞きながら協調することで、初めて調和のとれた音楽が生まれます。

もし、それぞれの奏者が「自分の音色が最も美しい」と主張し、勝手に演奏し始めたら、それはただの騒音になってしまいます。現代社会における多様性も、これと同じです。

一人ひとりが異なる個性や背景を持ちながらも、共通の倫理観や社会規範という「楽譜」を共有することで、社会全体として美しい調和を生み出すことができます。

この「楽譜」を教えずに、ただ「自由に奏でて良い」とだけ教えるのは、無責任な指導と言えるでしょう。

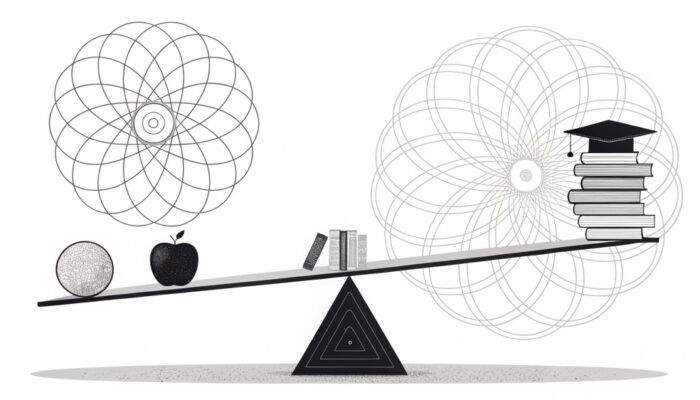

結論として、多様性は、社会を豊かにする力を持っています。

しかし、その力を最大限に引き出すためには、その前提となる普遍的な価値観という「土台」をしっかりと築くことが不可欠です。

私たちは、子どもたちに「色々な人がいる」と教えるだけでなく、「だからこそ、みんなで仲良くするために、こういうルールがある」という理由と土台をセットで伝えていく責任があるのではないでしょうか。

真の多様性は、個々の違いを尊重するだけでなく、その違いが調和を生み出すための共通の基盤の上に成り立つものなのです。