日本の教育は今、変革の岐路に立たされています。現代社会はテクノロジーの進化やグローバル化によって目まぐるしく変化し、子どもたちに求められる力も大きく様変わりしています。しかし、学校教育の現場はその変化に十分対応できているのでしょうか。

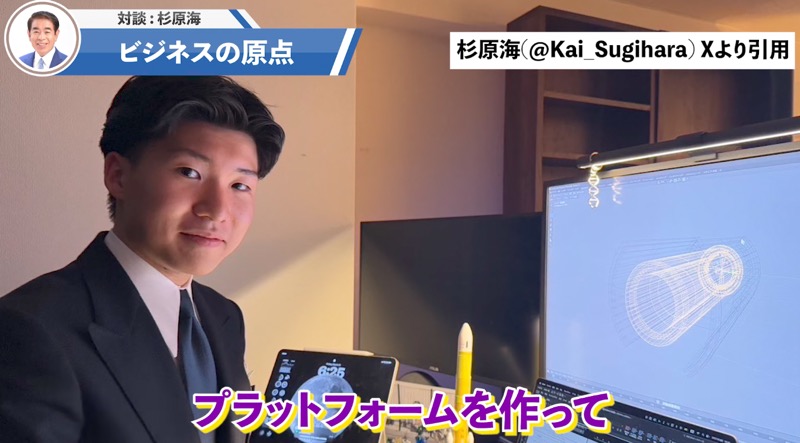

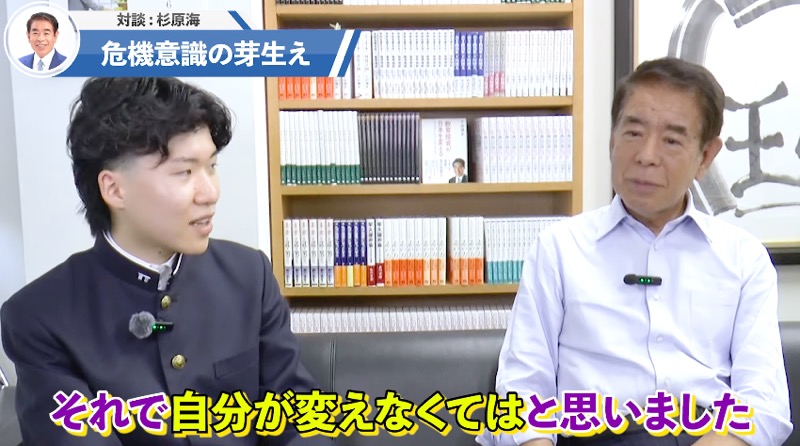

今回は中学三年生という若さで会社を経営する杉原海くんの対談動画「中学三年生の起業家が、日本の教育に物申す!」。

彼は元文部科学大臣・下村博文氏と率直に語り合い、自身の経験や疑問、そしてこれからの教育の在り方について、同世代の視点から提言しています。

なぜ“生きた学び”が必要なのか?

杉原くんは、学校教育の多くが「机の上の知識」に偏っていることに強い違和感を覚えています。現代社会では、知識そのものよりも「それをどう活かすか」「新しい価値を生み出すか」が問われる時代です。しかし、教科書の内容を覚えることやテストで点を取ることがゴールになってしまいがちで、創造性や自律性、多様性を受け入れる柔軟な力が育ちにくいと感じているそうです。

彼自身は学校の外で起業という挑戦を通じて、実社会で通用する力を身につけてきました。例えば、実際にビジネスを運営する中で「自分で考え、行動し、失敗から学ぶ」ことの重要性を痛感したと言います。これは、教室の中だけでは決して得られない“生きた学び”であり、これからの時代にこそ必要な力だと強調しています。

教育現場の課題と違和感

杉原くんが感じる課題の一つは、「画一的な評価」と「個性の抑圧」です。日本の教育は、依然としてみんなが同じことを同じペースで学び、同じ基準で評価される傾向が強いと指摘します。

これでは、一人ひとりの得意分野や興味、個性が十分に伸ばされません。また、先生方も多忙で余裕がなく、生徒とじっくり向き合う時間が取りづらい現状にも触れています。観点別評価や膨大な事務作業が教師に負担をかけ、本来の「教える」「育てる」仕事が後回しになっているのではないか、と疑問を投げかけています。

これからの教育に求められるもの

杉原くんは、「学校の外でしか学べないこと」にもっと価値を認めるべきだと主張します。例えば、起業やボランティア、地域活動など、社会と直接かかわる経験を通じて初めて身につく力があります。こうした活動を評価したり、学校の成績や進学に反映させたりする仕組みが必要だと考えています。

また、教員の働き方改革やICTの活用など、教育現場の環境整備も不可欠です。先生が本来の教育に専念できるよう業務を効率化し、生徒一人ひとりに合った指導やサポートができるようにすることが、これからの教育の土台になるでしょう。

「変化を恐れず、声をあげよう」

対談の終盤では、「では、どうすれば教育は変えられるのか?」という未来志向の議論が展開されます。杉原くんは、「若い世代が声をあげ、行動することが社会を動かす原動力になる」と語ります。

大人たちが子どもや若者の意見にしっかり耳を傾け、柔軟に制度や仕組みを見直していく姿勢も求められます。日本の教育は、これまで「みんな一緒」「正解は一つ」という価値観に縛られてきました。

しかし、これからは多様な価値観や生き方を認め合い、一人ひとりが自分らしく学び、挑戦できる社会に変えていく必要があります。そのためには、子ども・保護者・教師・教育関係者・政治家など、すべての人が「教育をどう捉え直すか」を考え、行動していくことが重要です。

まとめ

杉原海くんの発信は、単なる問題提起にとどまらず、「どうすればより良い教育を実現できるか」という未来へのヒントに満ちています。彼のような若い世代が自らの言葉で教育の課題を語り、社会に働きかける姿は、多くの大人にとっても大きな刺激となるはずです。

今こそ、私たち一人ひとりが「教育とは何か」「これからの社会に必要な力とは何か」を問い直し、新しい時代にふさわしい学びの在り方を一緒に考えていきましょう。