AI技術の進化が進み、教育の現場でも「学びのあり方」が静かに変わりつつあります。情報があふれる時代、どうしたら効率的かつ納得感のある学びを実現できるのか――これは多くの生徒や先生が日々向き合うテーマです。

今回、編集部ではGoogle NotebookLMの基礎と活用方法をまとめたガイド(上巻・下巻)を、読者特典データとしてご用意しました。日々の学習にNotebookLMをどう取り入れられるか、現場目線で考え、具体的な使い方を丁寧に整理しています。

NotebookLMは「考える」を支える伴走者

NotebookLMは、AIによって資料の整理、要点の抽出、質問応答、ノート作成などを支援してくれるツールです。しかし、「すべてを自動化してくれる魔法の杖」ではありません。その本質は、**学習者自身が”考える”プロセスをサポートする「伴走者」**である点にあります。

Googleの最先端AIモデルであるGemini 1.5 Proを基盤とするNotebookLMは、PDFやウェブサイト、YouTube動画など多様な情報源を分析し、要約や学習ガイドを生成します。重要なのはAIのまとめや回答をそのまま受け取るのではなく、自分なりの疑問や納得感と対話しながら活用することです。

NotebookLMは、学習者一人ひとりの「わからない」「もっと知りたい」に寄り添う存在といえるでしょう。

特典データの構成:実践的な学習支援を目指して

上巻(基本編):基盤を築くためのガイド

上巻では、NotebookLMの利用に必要なGoogleアカウントの取得や、セキュリティ・プライバシーのポイントなど、安全で快適に使うために押さえておきたい基礎知識をまとめています。また、NotebookLMの主な機能や無料版・有料版の違いも整理し、学習データの管理や活用のコツにも触れています。

下巻(実践編):学年・教科ごとの活用シナリオ

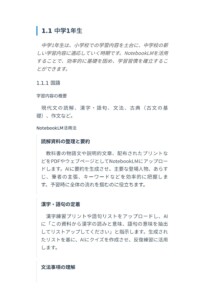

下巻では、中学1年生から高校3年生まで、主要教科(国語、社会、数学、理科、英語、地理歴史、公民)を対象に、NotebookLMをどう使えばよいか、具体的な事例を豊富に掲載しています。

学びは「効率化」だけでなく「納得」や「発見」も

NotebookLMを使えば、情報整理や苦手分野の特定がしやすくなり、学習効率アップは実感できます。しかし大切なのは、AIが出してくれる答えを鵜呑みにせず、自分なりの問いや理解と向き合うことです。NotebookLMは、学びの効率化と同時に、「納得できる理解」や「新しい発見」を後押しするツールでもあります。

教科別活用の実践例

ガイドでは、各教科の学習内容の特性を踏まえた活用法を提案しています。

国語では、教科書の物語文や説明的文章をアップロードし、AIに要約を生成させることで、主要な登場人物やあらすじ、筆者の主張を効率的に把握できます。古典作品の背景知識をAIに尋ねることで、作品理解を多角的に深めることも可能です。

数学では、基本概念の解説をアップロードし、AIに「この概念のポイントを簡潔に説明してください」と質問することで理解を深めたり、公式を使った問題例をAIに作成させて演習量を増やしたりできます。

理科では、実験の手順や結果をノートに記録し、AIに「この実験の目的と結果を要約してください」と依頼することで、考察のヒントを得ることができます。

英語では、教科書の単語リストをアップロードし、AIに例文を作成させたり、英文の要約を依頼したりすることで、総合的な英語力向上を図れます。

学習効率の向上と深い理解の両立

この特典データが示すのは、学習効率の向上と深い理解の両立です。従来、情報収集と整理に費やしていた時間を大幅に短縮し、その分を思考と演習に集中させることができます。

予習では、教科書のPDFをアップロードするだけで、AIが重要ポイントを自動抽出し、授業内容への理解度を向上させます。

復習では、授業ノートから自動生成されるクイズで知識の定着度を測定し、苦手分野を特定して効率的に克服する道筋を示します。

受験対策では、過去問の傾向分析から小論文の構成支援まで、合格に向けた実践的な学習支援を提供します。

教育現場での活用を考えている方へ

このガイドは、NotebookLMを使い始めてみたい生徒や先生はもちろん、ICT教育を進める現場や保護者の方にも、学びのヒントとなる内容を意識して作成しました。

- 教師の方へ:授業準備や教材研究の効率化、生徒一人ひとりへの個別支援ツールとして

- 生徒の方へ:自主学習や受験対策での「自分だけのノート作り」のパートナーとして

- 保護者の方へ:新しい学びのスタイルを知る参考資料や、お子さんの学習サポートの一助として

AIはあくまで”支え手”。主役はいつも学び手自身です。本ガイドが、NotebookLMという新しい道具とどう向き合い、活用していくかの参考になれば幸いです。