現代学校教育の深刻な課題

現代の学校が抱える非常に重要な問題であり、不登校や非行、そして保護者との深刻な対立といった形で顕在化しています。この問題の根幹には「文化的同質性の歪み」という構造的課題が存在しています。

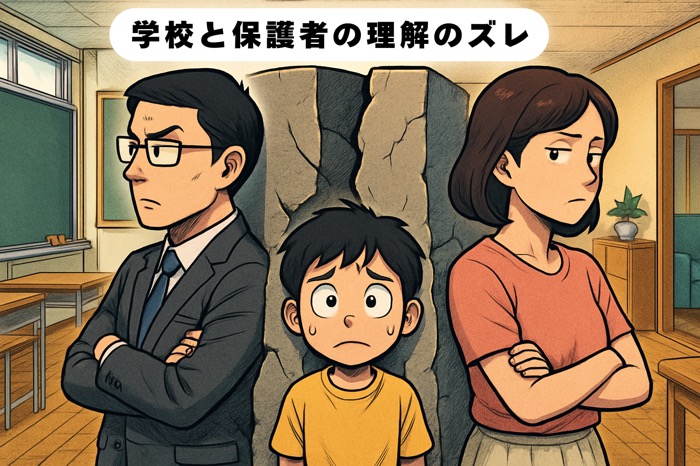

学校と保護者の理解のズレ

学校と保護者の間で認識のズレが生じる根本的な原因の一つは、それぞれが持つ「文化的同質性」にあります。

学校側の同質性による問題

学校は「みんな同じ」であることが前提となる集団生活の場です。規律を守り、集団行動を重んじ、画一的な評価基準で子どもを見る傾向があります。

多くの教師は、自身の経験や価値観に基づいた「あるべき子どもの姿」を共有しており、そこから逸脱する子どもを「問題児」と認識してしまうことがあります。この「学校文化」に則った視点から、不登校や不適応を「本人の甘え」「親のしつけの問題」と捉えてしまうケースがあります。

保護者側の同質性による問題

核家族化や少子化が進む現代において、保護者は我が子を「唯一無二の存在」として捉え、個性を尊重したいと考える傾向が強くなっています。また、SNSなどで子育ての情報を得る中で、様々な価値観に触れています。そのため、学校の画一的な指導や集団主義的な考え方に違和感を覚え、「うちの子の個性を理解してくれない」と感じることがあります。

子どものサインを見落とす危険性

この「ズレ」が、子どものサインを見落とすことにつながります。たとえば、学校では「協調性がない」と見なされた行動が、家庭では「高い集中力」「独自の世界観」として捉えられている場合があります。学校がその行動を頭ごなしに否定したり、改善を求めたりすることで、子どもは「自分らしさを否定された」と感じ、自己肯定感を失い、不登校につながる可能性もあります。

教師間の文化的同質性の歪み

教師間にも同様の同質性が存在し、これが教育の質を低下させる要因となっています。

同調圧力による問題

多くの教師は、多忙な業務の中で、周囲の同僚と同じように振る舞うことを求められます。これは、いわゆる「同調圧力」となり、新しい教育方法や多様な子どもへの対応を試みようとする教師が、孤立したり、否定されたりするリスクを生みます。

指導の画一化による弊害

授業の進め方や生徒への指導方法が、特定の価値観に基づいて画一化される傾向があります。これにより、発達特性を持つ子どもや、多様な背景を持つ子どもたちの個別のニーズに対応することが難しくなります。また、教師自身が「これが正しい指導法だ」という固定観念に縛られ、子どもの変化や多様な可能性を見落としてしまうこともあります。

教師の孤立とバーンアウト

同質性の高い組織の中では、自分の悩みや疑問を打ち明けにくい環境が生まれます。保護者や生徒との関係に悩んだり、多忙な業務に疲弊したりしても、周囲に相談できず、孤立してバーンアウトしてしまう教師も少なくありません。このような状況は、教師自身のウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)を損なうだけでなく、結果として子どもたちへの教育にも悪影響を及ぼします。

学校教育の根本的問題と解決への道筋

以上の点を踏まえ、学校教育が抱える根本的な問題は、「多様性を受け入れる土壌の脆弱さ」にあると言えます。日本の学校教育は、高度経済成長期に「画一的な教育で均質な人材を育成する」という目的のもとで発展してきました。

しかし、グローバル化が進み、個人の価値観が多様化する現代社会において、この「同質性」を前提としたシステムは大きな歪みを生んでいます。

子どもの不登校や非行、教師のバーンアウト、そして保護者との対立は、いずれもこの「同質性」という枠組みから溢れ出した「多様な存在」を、既存のシステムが受け止めきれていないことの表れです。

- 子ども一人ひとりの個性や背景を理解し、尊重すること

- 教師同士が互いの違いを認め、協力し合える環境を作ること

- 学校と保護者が対立ではなく対話を重ねられる関係を築くこと

今後、学校教育が持続可能なものとして発展していくためには、「同質性の歪み」を自覚し、多様な価値観を肯定的に捉えることが不可欠です。文化的同質性の歪みの問題は根が深い問題ですが、この問題を解決する糸口についても今後紹介していく予定です。