子育てと学習における予測誤差の役割

「子育ては、予測誤差をうまく扱うための営み」と言い換えることもできます。

私たちは、子どもがより正確に世界を予測できるように、日々の経験を通してサポートしているのです。

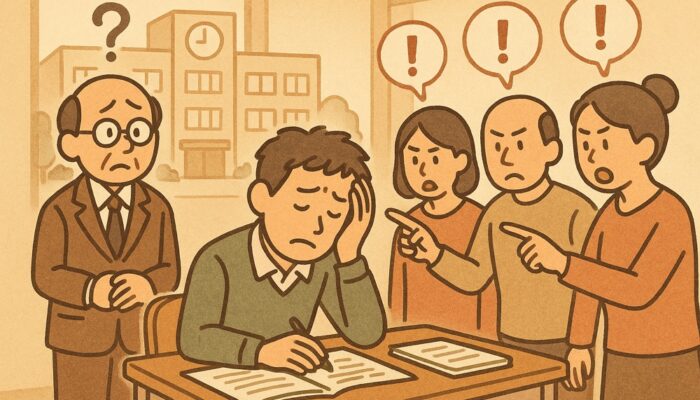

優れた先生は予測誤差を操る

たとえば、小学校の先生は、この予測誤差をうまく利用しています。

算数の授業で、先生が意図的に「あれ?教科書と答えが少し違う計算問題」を出すことがあります。

子どもたちは「え?どうして?」と疑問を持ちますよね。

この小さな予測誤差が、学習意欲を引き出すきっかけになります。

先生は、その疑問を一緒に解決することで、子どもたちは自分で答えを見つけ出し、より深い知識を身につけます。

こうして、予測誤差を小さくする力、つまり「考える力」が育っていくのです。

予測誤差は成長のチャンス

予測誤差は、ただの失敗ではありません。

むしろ、子どもが成長するための大事なエンジンです。

脳は、予測が外れた理由を考え、新しい情報を探します。このプロセスこそが「学習」そのものです。

例えば、種子の発芽の条件を学ぶ学習が小学校の理科にあります。

発芽するために必要なものは何でしょう?

との教師の問いに、子どもたちはいろいろに考えます。

水!

空気!

日光!

など子どもたちはこれまでの生活経験の中で予想します。

この予想を予測と言葉を置き換えてもいいでしょう。

実際に実験観察すると、種子の発芽の条件は、水、空気、適切な温度ですが、日光!と予測していた子どもたちはけっこう多く、日光が植物の発芽に必要ないことに驚きます。

これも予測誤差です。

しかし、この予測誤差が新たな学びのきっかけにも同時になっています。

子どもによっては、予測誤差から学習意欲が増す子もいます。

このように、予測と現実のズレを認識し、どうすればそのズレをなくせるかを考えることができます。

この繰り返しの営みが、子どもの脳と心を形作り、たくましく成長させるために不可欠なものなのです。