スマホが手放せない子どもたち。

注意をしても、激しく抵抗されてしまう…。

そんな「スマホ中毒」とも言える状況に、頭を悩ませている保護者の方は少なくないでしょう。

現代の子どもたちは、生まれた時からスマートフォンやタブレットが身近にある「デジタルネイティブ」世代。

デジタルデバイスは、彼らの学びやコミュニケーションに不可欠なツールである一方、その強力な魅力は、子どもの心身の健全な発達に、深刻な影響を及ぼす危険性もはらんでいます。

この記事では、子どもをスマホの過剰な利用から守り、健やかなデジタルライフ(デジタルウェルビーイング)を送るために、家庭でできる具体的な対策について考えます。

ショート動画の危険性を理解する

特に注意が必要なのが、TikTokやYouTubeショートなどに代表される「ショート動画」です。

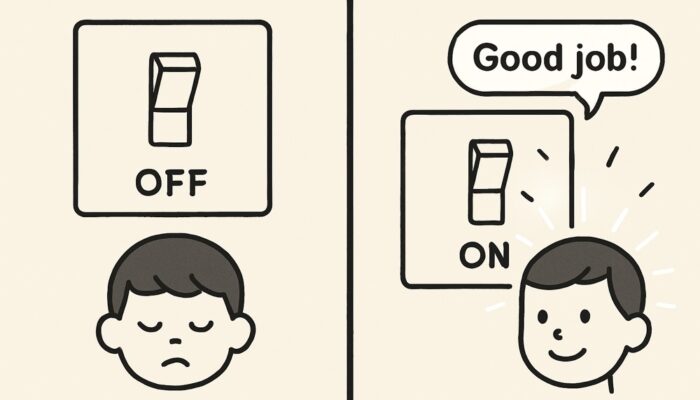

次から次へと、短い時間で強い刺激が得られるショート動画は、脳の「報酬系」と呼ばれる部分を過剰に刺激し、ドーパミンを大量に放出させます。

これにより、子どもたちは強い快感を覚え、もっともっとと、次々に動画を求めてしまうのです。

この状態は、ギャンブルや薬物への依存と非常によく似たメカニズムであり、以下のような危険性が指摘されています。

- 集中力の低下:短い刺激に慣れすぎると、読書や勉強など、地道な努力が必要な活動に対して、集中力を持続させることが難しくなります。

- 思考力の低下:受動的に情報を受け取ることに慣れ、自分でじっくり考えたり、問いを立てたりする力が育ちにくくなります。

- 現実への無関心:スマホの中の刺激的な世界に比べ、現実の生活が色あせて感じられ、友人関係や家族とのコミュニケーションが希薄になることがあります。

まずは、保護者自身がこの危険性を正しく理解し、「子どもの意志が弱いから」ではなく、「脳の仕組みとして、誰もが依存に陥りやすい」という認識を持つことが重要です。

親子で決めるデジタル利用のルール

スマホの利用を、親が一方的に禁止したり、制限したりするのは、多くの場合、逆効果です。

子どもは反発し、隠れて使おうとするでしょう。

大切なのは、親子で向き合い、お互いが納得できる「家庭のルール」を一緒に作ることです。

【ルール作りのポイント】

- 利用時間と場所を決める:「平日は1日1時間まで」「夜9時以降はリビングの充電器に置く」「寝室には持ち込まない」「食事中や家族の会話中は使わない」など、具体的で分かりやすいルールを設定します。

- フィルタリングや機能制限を活用する:スマートフォンには、子どもの利用時間を管理したり、不適切なコンテンツへのアクセスを防いだりする「ペアレンタルコントロール」機能が備わっています。これらの機能を活用し、物理的に利用を制限する仕組みも併用しましょう。

- 罰則ではなく、代替案を示す:ルールを破った時の罰則を決めるだけでなく、「スマホを使えない時間は、代わりに何をするか」を一緒に考えることが重要です。ボードゲーム、読書、スポーツ、料理の手伝いなど、スマホよりも楽しい「リアルな活動」を提案し、その楽しさを親子で共有しましょう。

そして何より、親自身が子どもたちの前で、スマホばかりいじっている姿を見せないこと。親が「お手本」を示すことが、最も説得力のある教育です。

デジタルデトックスで家族の時間を増やす

ルール作りと並行して、家族全員で意識的にデジタルデバイスから離れる「デジタルデトックス」の時間を設けることをお勧めします。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 週末の「ノー・スマホ・デー」 | 毎週日曜日の午後は、家族全員がスマホの電源を切り、公園に出かけたり、一緒に映画を観たりする。 |

| 旅行中はデジタル禁止 | 旅行の時くらいは、スマホのカメラ機能以外は使わないと決め、目の前の風景や体験、家族との会話に集中する。 |

最初は退屈に感じるかもしれませんが、こうした経験を通じて、子どもは「スマホがなくても楽しい時間は過ごせる」ということを学びます。そして、家族の会話が増え、絆が深まることは、子どもの心の安定にとって、何よりの栄養となるはずです。

家庭の「デジタル憲法」を世界に発信しよう

家庭でのルール作りは、社会全体の課題への貢献にも繋がります。

- GFMで「我が家のデジタル憲法」を作る

親子で話し合って決めたルールを、GFMを使って箇条書きにし、印刷してリビングに貼ってみましょう。これは、家族全員がいつでも確認できる「憲法」になります。 - ナレッジグラフと外部露出

そして、その「我が家のデジタル憲法」や、デジタルデトックスの体験談などを、ブログで公開(外部露出)してみませんか? あなたの家庭での具体的な取り組みや成功・失敗談は、同じ問題に直面している他の家庭にとって、非常に参考になる情報です。あなたの実践例が、インターネットのナレッジグラフに「子どものスマホ問題への対処法」という貴重な実例を加え、社会全体で子どもを守るための知恵となるのです。

まとめ

スマートフォンは、現代の子どもたちにとって強力なツールですが、同時に諸刃の剣でもあります。

親の役割は、その剣を子どもから取り上げることではなく、安全な使い方を教え、導くことです。

- 特にショート動画が持つ、脳への依存性の危険性を正しく理解する。

- 一方的な禁止ではなく、親子で話し合い、納得感のある「家庭のルール」を作る。

- 意識的にスマホから離れる「デジタルデトックス」の時間を作り、リアルの体験の価値を伝える。

スマホとの健全な距離感を、家庭という最小単位の社会で築いていくこと。

それが、子どもたちがこれからのデジタル社会を賢く、そして豊かに生きていくための、最も重要な土台となります。