モンスターペアレントの存在が学校現場の負担を深刻化させていることは、現代社会の大きな課題です。

その背景には様々な要因がありますが、特に重要なパターンの一つとして、親自身の「過去の学校体験」が挙げられます。

まるで、幼い頃に押し込められた感情のフタが、親になった瞬間に弾け飛んでしまうかのように、過去の不満や理不尽な体験が蘇ることがあります。

子どもの頃、誰もが学校生活で何かしらの不満を抱えたことがあるでしょう。

いじめや先生からの不当な扱いに苦しんだり、友だちとのトラブルをうまく解決できなかったりした経験は、心の奥底に「未消化の感情」として残り続けます。

そうした感情の種は、親になって自分の子どもが学校で同じような問題に直面したときに、突然芽を出します。

担任から指導を受けたり、友だちとトラブルを起こしたりした際、「自分の子どもには、あの時の自分と同じ思いをさせたくない」という強い感情が湧き上がってくるのです。

これは、過去の自分を救えなかった後悔や怒りを、目の前の子どもを通じて晴らそうとする、いわば「過去の自分へのリベンジ」とも言えるでしょう。

このタイプの親は、「子どものため」という大義名分を掲げることが多いのですが、その根底には、自分自身が過去に学校に対して抱いた不信感や怒りが潜んでいます。

まるで、自分の子どもを盾にして、かつての学校という「敵」と戦っているかのようです。

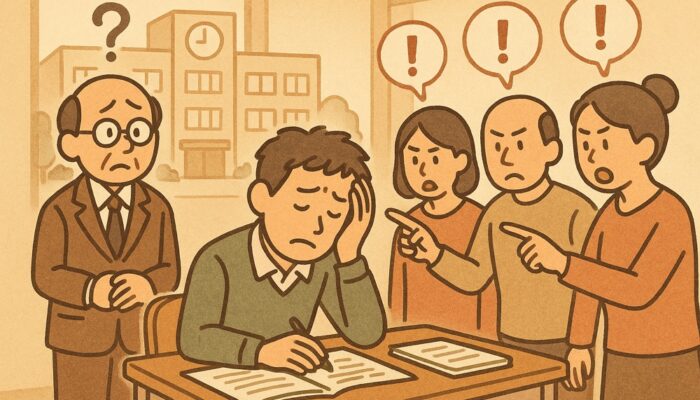

その結果、学校側の説明や指導方針を冷静に受け止められず、感情的に反発したり、一方的な要求を突きつけたりする傾向が見られます。

たとえば、子どもが授業中に騒いで先生に注意されたとします。

理性的な親であれば、まず子どもの状況を把握し、先生の指導に耳を傾けるでしょう。

しかし、過去に不当な扱いを受けた経験を持つ親の場合、「先生がうちの子を悪者にしている」「昔の自分と同じ目に遭わせている」といった被害者意識が先行し、まるで反射的に学校に激しい抗議をしたり、指導の撤回を求めたりすることがあります。

このように、モンスターペアレントの中には、過去の不満やトラウマが「子どものため」という形で噴出し、学校への過剰な要求やクレームに発展するパターンが存在します。

この問題に対処するためには、単に親の要求を拒絶するだけでなく、親の抱える背景を理解しようとすることが重要です。

同時に、親自身が自身の過去の感情と向き合い、適切な距離感で学校と協力関係を築く努力も求められるのです。