「早く勉強しなさい!」――。気づけば毎日、同じ言葉を繰り返していませんか。子どもの将来を思うからこそ口にしてしまうその一言が、実は子どものやる気を削ぎ、親子関係に溝を作っているとしたら…。

この記事では、「勉強しなさい」という言葉の呪縛から親子で解放されるための、科学的根拠に基づいた具体的な方法(レシピ)をご紹介します。目指すのは、子どもが自ら机に向かい、学ぶ楽しさを見出す未来です。

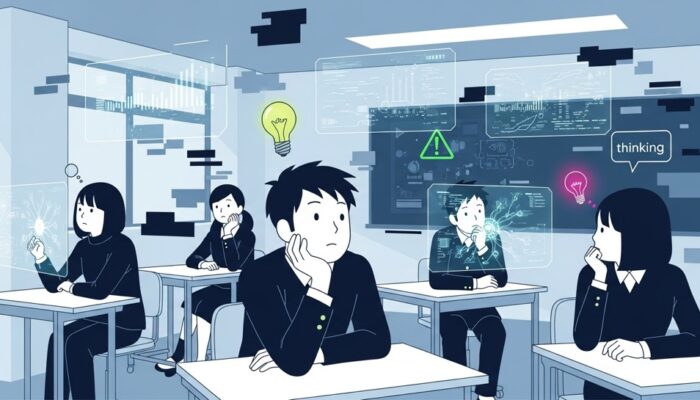

なぜ「勉強しなさい」は逆効果?子どもの心を閉ざす心理的ワナ

親が良かれと思ってかける「勉強しなさい」という言葉は、多くの場合、子どもの心に「管理されている」「信頼されていない」というメッセージとして届いてしまいます。

特に、自我が芽生え、自立への欲求が高まる時期の子どもにとって、親からの指示や価値観の押し付けは、強い反発心を生む原因となります。これは「心理的リアクタンス」と呼ばれる、自由を脅かされたと感じた時に無意識に抵抗してしまう心の働きです。

さらに、親が子どものやるべきことをすべて判断し、押し付ける「過干渉」は、子どもから自ら考える機会を奪い、未来への希望を失わせてしまう危険性さえあります。

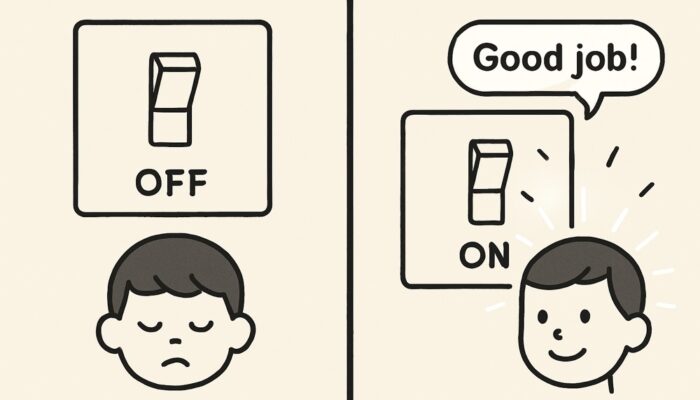

子ども自身の意見や考えを尊重する家庭環境がなければ、自主性は育ちにくいのです。つまり、「勉強しなさい」と言い続けることは、短期的には子どもを机に向かわせるかもしれませんが、長期的には子どもの内なる学習意欲、すなわち「やる気スイッチ」をOFFにしてしまう行為なのです。

「言わない」子育ての実践レシピ3選〜今日からできる関わり方のヒント

では、具体的にどうすれば良いのでしょうか。ここでは、子どもの自主性と自己肯定感を育み、やる気を引き出すための3つの具体的な「レシピ」を提案します。

レシピ1:結果ではなく「プロセス」を褒める探偵になる

子どもが良い点数を取った時、「100点なんてすごいね!」と結果だけを褒めていませんか?もちろんそれも大切ですが、より効果的なのは、その結果に至るまでの努力や工夫、つまり「プロセス」に注目し、具体的に褒めることです 。例えば、「難しい問題に最後まで粘り強く取り組んでいたね」「ノートのまとめ方、すごく工夫していて分かりやすいよ」といった声かけです。

このような関わりは、子どもに「親は自分の頑張りを見てくれている」という安心感を与え、挑戦すること自体の価値を教えます 。勉強に集中している様子が見られた時に「頑張っているね」とねぎらいの言葉をかけるだけでも、温かい家庭の雰囲気作りに繋がります。

レシピ2:家庭を「失敗OK」の安全地帯にする

子どもが挑戦をためらう理由の一つに、「失敗したくない」「親にがっかりされたくない」という気持ちがあります。家庭が、子どもにとって何でも話せ、失敗が許される「安全地帯」であることが、非認知能力を育む土台となります 。親が「失敗しても大丈夫、次があるよ」と受け止める姿勢を見せることで、子どもは失敗を恐れず挑戦する勇気を持つことができます。

また、子どもが悩みを打ち明けた時は、話を途中で遮らず、まずはじっくりと耳を傾け、その感情に寄り添うことが何よりも大切です。親が良き理解者であろうとする姿勢そのものが、子どもの大きな心の支えとなるのです。

レシピ3:「小さな選択」を毎日プレゼントする

子どもの自主性を育むには、自分で決める経験を積ませることが不可欠です。日常生活の中に、「今日の宿題、どの教科から始める?」「夕食の準備、何を手伝ってくれる?」といった、子どもが自分で選べる小さな場面を意識的に作りましょう。

自分で選択し、その結果に責任を持つという経験の積み重ねが、自己決定力や主体性を養います。自分の意思が尊重される体験は、子どもの自己肯定感を高め、意欲的に物事に取り組む姿勢へと繋がっていくのです。

テストの点数より大切なこと〜「やる気」の先にある子どもの未来

これらのアプローチは、単に目先のテストの点数を上げるためのテクニックではありません。その本質は、子どもがこれからの予測困難な時代を生き抜くために不可欠な「非認知能力」(やり抜く力、自制心、回復力など)と、すべての活動の土台となる「自己肯定感」を育むことにあります。

プロセスを褒められることで育つ「やり抜く力」。失敗を許される環境で身につく「挑戦する心」と「レジリエンス(回復力)」。そして、小さな選択を任されることで養われる「主体性」。これらはすべて、子どもが自らの人生を豊かに歩んでいくための大切な財産です。

親自身が完璧である必要はありません。むしろ、親が自身の失敗を前向きに語り、学び続ける姿を見せることは、子どもにとって最高のお手本となります。

今日から「勉強しなさい」を封印し、子どもの一番の応援団長として、その成長のプロセスに寄り添ってみませんか。