現代の学校や教師は、「臆病になっている」という指摘は、的を射ています。

コンプライアンスやエビデンスへの過剰な配慮は、本来あるべき教育の積極性を阻害し、結果として次代を担う子どもたちの成長に影を落としています。

この現状は、社会や保護者からの厳しい視線、過度な要求に怯える学校現場の姿を如実に表しています。

そして、この現状を打破し、学校や教師が本来の力を発揮するためには、単に精神論で乗り越えるのではなく、スクールロイヤーの導入を含めた、具体的な支援体制の構築が不可欠であると強く訴えたい。

過剰な配慮が招く教育の形骸化

現代社会は、学校に対してかつてないほど多様な役割と責任を求めています。しかし、その要求の多くは、教育の本質とは異なる部分に注がれているように見受けられます。

例えば、些細なトラブルであってもすぐにマニュアルに沿った対応を求めたり、過去の事例や数値に基づいた「エビデンス」がなければ施策が承認されなかったりする現状があります。

こうした状況は、教師が「もし問題が起きたらどうしよう」「客観的な証拠がなければ説明できない」といった保身的な思考に陥りやすくなります。

結果として、子どもの個性や状況に合わせた柔軟な対応、あるいは挑戦的な教育実践よりも、無難で前例踏襲的な教育活動が優先されがちです。これにより、教師の創意工夫は失われ、教育は形骸化し、子どもたちは画一的な学びを強いられることになります。

社会と保護者の「突き上げ」がもたらす萎縮

学校が「臆病」になった背景には、社会全体、そして保護者からの「突き上げ」が大きく関係しています。情報化社会において、学校での出来事は瞬時に拡散され、時にセンセーショナルに報じられます。

また、保護者の中には、子どもの成績や進路、学校生活におけるあらゆる事柄に対し、過剰な介入や責任追及を行うケースも少なくありません。こうした状況下で、教師は常に「問題を起こしてはいけない」というプレッシャーに晒されています。

新しい取り組みを試みようとすれば、「前例がない」「失敗したら責任問題になる」といった声に阻まれ、結果的に現状維持を選択せざるを得ない状況に追い込まれます。教師個人の情熱や専門性が、組織の論理や外部からの圧力によって抑圧されているのが現状なのです。

教育の力を取り戻すために不可欠なスクールロイヤーの役割

次代を生きる人間を育てるためには、学校や教師が本来の力を発揮し、積極性をもって教育活動を行うことが不可欠です。

そのためには、以下の点が重要になります。

特に、学校や教師を守るための具体的な法的な支援体制が、現在の状況を打開する鍵となります。

1. 教師の専門性と裁量を尊重する

教師は、教育のプロフェッショナルです。子どもたちの発達段階や個性を踏まえ、最適な教育方法を判断する専門性を持っています。

過度なコンプライアンスやエビデンスの縛りから解放し、教師一人ひとりの裁量と判断を尊重することが、創造的で質の高い教育を実現する第一歩です。

もちろん、適切な説明責任は必要ですが、それは教師の主体性を奪うものであってはなりません。

2. 保護者・社会との建設的な対話と法的な支援

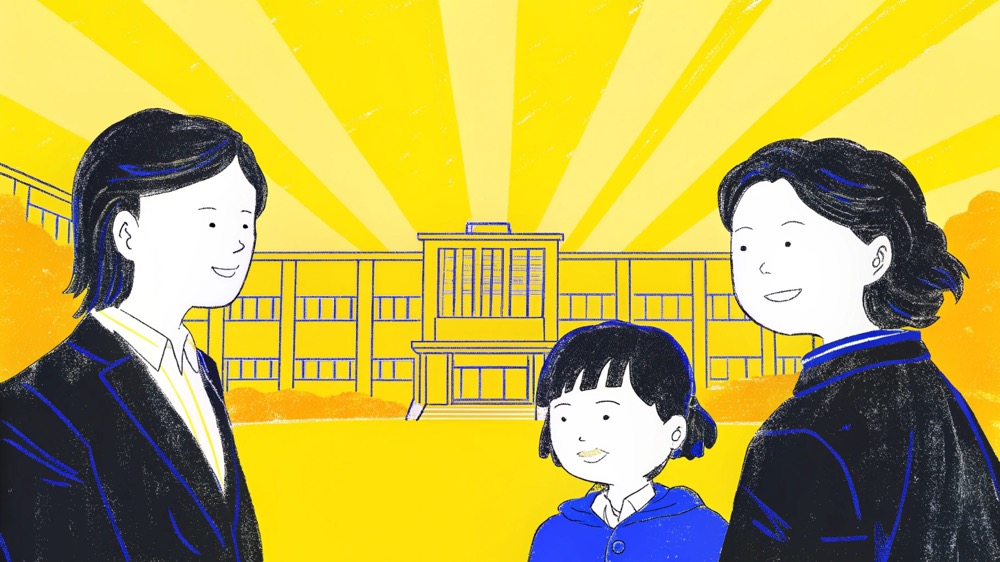

学校と保護者、そして社会との関係は、決して対立的なものであってはなりません。学校側は、教育方針や意図について丁寧に説明し、保護者は学校の取り組みを理解し、尊重する姿勢が求められます。

互いに信頼関係を築き、子どもの成長という共通の目標に向かって協力する建設的な対話が不可欠です。しかし、残念ながら、時には理不尽な要求や、法的トラブルに発展する事態も起こりえます。

そのような際に、教師が法的な知識を持たないまま対応することは、大きな精神的負担となり、事態を悪化させる可能性も秘めています。ここでこそ、スクールロイヤーの存在が極めて重要になります。

スクールロイヤーは、学校現場に精通した弁護士として、いじめ問題、体罰、モンスターペアレント対応、個人情報保護など、学校で起こりうる様々な法的問題に対して専門的な助言やサポートを提供します。

彼らがいることで、教師は法的なリスクを過度に恐れることなく、教育活動に専念できるようになります。

また、保護者との間で万一トラブルが発生した場合でも、法的な観点から冷静かつ的確な対応が可能となり、無用な混乱を防ぐことができます。

3. 失敗を許容する文化の醸成と安全保障

教育実践において、常に完璧な結果が出るとは限りません。試行錯誤の中には、うまくいかないことも当然あります。

しかし、現在の学校現場では、失敗が許されないという空気が蔓延しています。

これでは、教師は新しい挑戦をためらい、子どもたちも失敗を恐れて消極的になってしまいます。学校全体、ひいては社会全体で、教育における「試行錯誤」や「失敗」を許容し、そこから学ぶという文化を醸成していく必要があります。

この「失敗を許容する文化」を醸成するためにも、スクールロイヤーは「安全保障」としての役割を担います。教師が新たな教育方法を試みる際、それが思わぬ結果を招いたとしても、法的な側面からの支援があることで、教師は安心して挑戦することができます。

結果として、教育現場に活気が戻り、より創造的で質の高い教育が展開されることが期待されます。

スクールロイヤー予算の確保を

スクールロイヤーの導入は、決して贅沢な投資ではありません。むしろ、臆病になってしまった学校現場に活力を取り戻し、未来を担う子どもたちの成長を保障するための、必要不可欠なインフラ投資と捉えるべきです。

そのためには、国や自治体が積極的にスクールロイヤーの予算を確保し、各学校への配置を推進することが強く求められます。

スクールロイヤーの存在は、教師の精神的負担を軽減し、教育の質の向上に寄与するだけでなく、最終的には子どもたちが安心して学べる環境を保証することにも繋がります。

私たちは、学校が単なる知識の伝達機関ではなく、子どもたちの可能性を最大限に引き出す「希望の場」であり続けるために、学校と教師が本来の力を発揮できる社会へと変革していく必要があるのではないでしょうか。

スクールロイヤーの導入は、その変革を実現するための、具体的な一歩となるはずです。