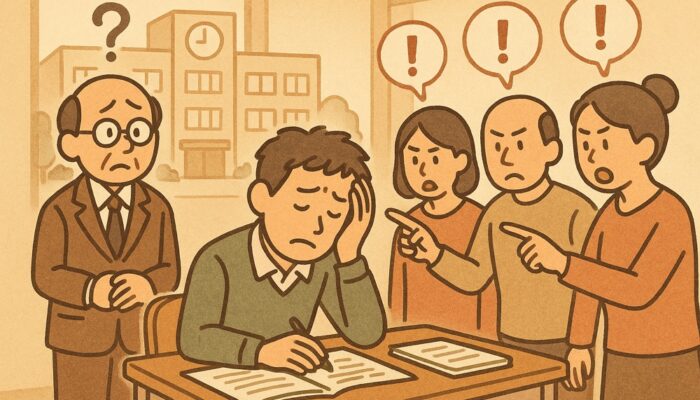

弱腰な校長のもとで働くことは、教師の専門性を阻害し、結果として生徒の教育機会を奪うという深刻な問題を引き起こします。保護者や教育委員会に対する不必要なまでの遠慮や、問題解決への主体性の欠如は、学校全体の機能不全を招き、最終的に未来を担う生徒たちの成長に負の影響を与えかねません。

弱腰な校長が引き起こす問題の根源

弱腰な校長が存在する背景には、いくつかの要因が考えられます。

1.管理職としての資質不足と責任回避

まず挙げられるのは、校長自身の管理職としての資質不足です。リーダーシップとは、困難な状況において明確な方向性を示し、決断を下すことです。しかし、弱腰な校長は、意見の対立や批判を恐れ、問題解決を先送りにしたり、責任を他者に転嫁したりする傾向があります。

これは、教職員の士気を低下させるだけでなく、学校運営全体を停滞させてしまいます。教師は、校長が自らの専門性や判断を尊重しないと感じれば、モチベーションを失い、積極的に新しい教育手法を取り入れたり、個別の生徒と深く関わったりすることに躊躇するようになります。結果として、教師は指示されたことだけをこなすようになり、教育現場の活気は失われかねません。

2.保護者からの過剰な要求と学校へのプレッシャー

次に、保護者からの過剰な要求と学校へのプレッシャーが挙げられます。近年、保護者の学校に対する要求は多様化し、時には学校の教育方針や運営にまで介入しようとするケースが見受けられます。モンスターペアレントと呼ばれるような一部の保護者からの執拗なクレームや要求に対し、弱腰な校長は毅然とした態度で対応できず、結果として学校が保護者の意向に振り回されてしまうことがあります。

例えば、クラスの編成、特定の教師の担当、宿題の量、部活動の運営など、本来学校が教育的判断に基づいて決定すべき事柄に対して、保護者からの強い要望があれば、弱腰な校長はそれを拒否できずに受け入れてしまう傾向があります。

これにより、教師は教育に集中する時間を奪われたり、不本意な指導を強いられたりする状況に陥ります。教師が保護者の顔色を伺いながら指導せざるを得ない状況は、教育の自由度を奪い、本来行うべき質の高い教育の提供を困難にします。教師が「これで本当に生徒のためになるのか」という疑問を抱えながら業務を行うことは、精神的な負担が大きく、バーンアウトに繋がる可能性も高まります。

3.教育委員会の指導方針と学校現場の実情との乖離

さらに、教育委員会の指導方針と学校現場の実情との乖離も問題の根源となり得ます。教育委員会は、学校教育の方向性を示す重要な役割を担っていますが、時に現場の状況を十分に理解せず、画一的な指導や過度な行政手続きを求めることがあります。弱腰な校長は、教育委員会の意向に唯々諾々と従い、現場の教員の意見や実情を適切に上に伝えることができません。

例えば、特定の教育プログラムの導入や、厳格な業務報告の義務付けなど、現場の負担を考慮しない指示が出された場合、弱腰な校長はそれをそのまま教師に押し付けがちです。これにより、教師は教育委員会の方針と生徒にとって最善の教育との間で板挟みになり、本来の教育力を発揮することが困難になります。教師は目の前の生徒に集中したいにもかかわらず、形骸化した事務作業や、実情にそぐわない目標達成に時間を取られ、本質的な教育活動から遠ざけられてしまいます。

このような状況は、教師の教育に対する情熱を削ぎ、職務へのモチベーションを低下させる大きな要因となります。

4.教員の疲弊と専門性への影響

これらの要因が複合的に作用することで、教師は本来の教育活動に集中できず、精神的に疲弊していきます。校長が教師の意見を聞き入れず、不当な要求やクレームから守ってくれない状況では、教師は安心して教育に取り組むことができません。

結果として、教師の専門性は著しく損なわれ、新しい教育方法の導入や個々の生徒に合わせたきめ細やかな指導が難しくなります。教師が心身ともに疲弊している状態では、生徒一人ひとりの変化に気づき、適切なサポートを提供することが困難になります。