はじめに:問題から目を背けない、親子で向き合う第一歩

前編では、ショート動画が持つ中毒性のメカニズムと、それに無自覚な親が子どもに与える深刻な影響について解説しました。

後編では、この問題から抜け出し、子どもたちが健やかに成長するための具体的な対策と、家庭での教育における心がけを、海外の事例も参考にしながら提案します。

重要なのは、スマホを完全に排除するのではなく、親子で「賢く付き合う」方法を学ぶことです。

家庭でできる具体的な対策

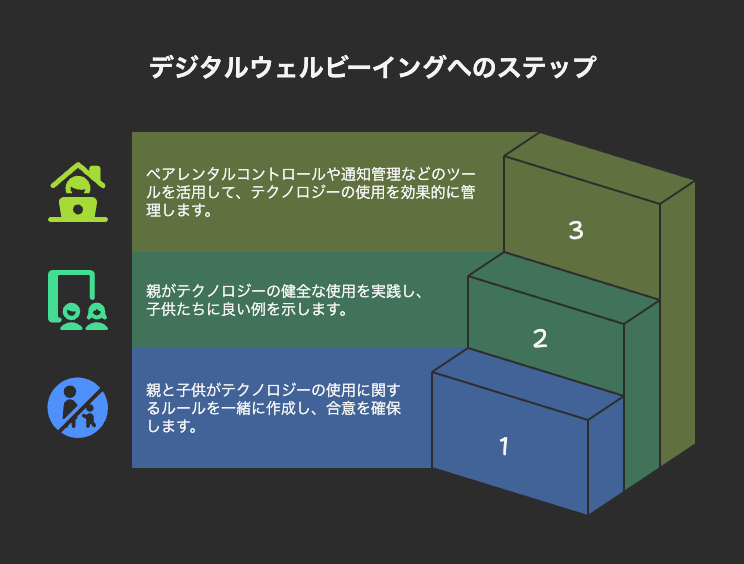

「デジタルウェルビーイング」を目指して

「デジタルウェルビーイング」とは、テクノロジーとの健全な関係を築き、心身ともに健康な状態を保つという考え方です。これを実現するために、家庭でできることから始めましょう。

- 親子でルールを一緒に作る

一方的にルールを押し付けるのではなく、なぜルールが必要なのかを丁寧に説明し、子どもと一緒に考えることが重要です。子ども自身が納得して決めたルールは、守られやすくなります。- 時間と場所を決める: 「平日は1日1時間まで」「食事中や寝室では使わない」など、具体的なルールを決めましょう。

- 「スマホフリータイム」を設ける: 家族で会話を楽しむ時間や、読書、外遊びなど、スマホから離れる時間を意識的に作ることが大切です。

- ペナルティとご褒美: ルールを破った時のペナルティ(一時的に預かるなど)と、守れた時のご褒美を一緒に決めるのも効果的です。

- 親が手本を示す

子どもは親の行動をよく見ています。親自身がスマホとの付き合い方を見直し、健全な使い方を実践することが何よりの教育になります。- 親自身のルールも作る: 子どもにルールを求めるだけでなく、親も「食事中はスマホを触らない」「子どもと話すときは画面から目を離す」といったルールを守りましょう。

- オフラインの楽しみを共有する: 親が楽しそうに本を読んだり、趣味に没頭したりする姿を見せることで、子どもはスマホ以外の世界の楽しさを知ることができます。

- テクノロジーを賢く利用する

スマホには、使い方を管理するための便利な機能が備わっています。これらを活用し、物理的に距離を置く工夫も有効です。- ペアレンタルコントロール機能の活用: iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「Digital Wellbeing」といった機能を使えば、アプリの使用時間を制限したり、不適切なコンテンツをフィルタリングしたりできます。

- 通知をオフにする: 不要なアプリの通知はオフにし、集中を妨げられない環境を作りましょう。

- 物理的に距離を置く: 自宅に帰ったらスマホは充電器に置きっぱなしにするなど、安易に手に取れない場所に置く習慣をつけるのも一つの方法です。

海外の事例から学ぶ、社会全体での取り組み

子どものスマホ問題は、家庭内だけで解決できるものではありません。社会全体で取り組む動きも世界で広がっています。

- 学校での利用制限: フランス、スペイン、フィンランドなど多くの国で、学校内でのスマートフォンの使用を制限する動きが広がっています。これは、生徒の集中力を維持し、対面でのコミュニケーションを促すことが目的です。

- ティーンエイジャーによる啓発活動: ドイツでは、「メディエンスカウツ」と呼ばれる専門のトレーニングを受けたティーンエイジャーが、年下の子どもたちにスマホの安全な使い方を教えるプログラムがあります。年の近い先輩からのアドバイスは、子どもたちにとって受け入れやすいものです。

- デジタルウェルビーイング教育の推進: アメリカ心理学会は、単にスマホを禁止するのではなく、子どもたちがオンライン情報を正しく評価し、自分のデジタルフットプリントを管理する方法を学ぶ「デジタルリテラシー教育」に力を入れるべきだと提言しています。

普段の教育で心がけたいこと

自己肯定感を育む関わり

ショート動画への依存の背景には、現実世界での満足感の欠如や、退屈さがあることも指摘されています。日常生活での親の関わり方が、子どもの心の安定と自己肯定感を育み、結果としてスマホへの過度な依存を防ぐことに繋がります。

- 子どもの話に耳を傾ける: 子どもが話しかけてきたら、スマホから目を離し、目を見て真剣に耳を傾けましょう。「自分は大切にされている」という実感は、子どもの心の土台を築きます。

- リアルな体験を増やす: 自然の中で遊んだり、スポーツをしたり、家族で一緒に料理をしたりと、五感を使うリアルな体験の機会を増やしましょう。こうした体験は、スマホでは得られない満足感や達成感を子どもに与えてくれます。

- 「なぜダメなのか」を伝える: ただ「ダメ」と禁止するのではなく、「長時間見続けると、脳が疲れて勉強に集中できなくなるんだよ」というように、理由を丁寧に説明することが大切です。

おわりに

ショート動画やスマホは、私たちの生活に深く浸透しており、完全に切り離すことは現実的ではありません。大切なのは、そのリスクを正しく理解し、主体的にコントロールする力を親子で身につけていくことです。

親がまず自らのスマホとの付き合い方を見つめ直し、子どもと真摯に向き合うこと。そして、家庭、学校、社会が連携し、子どもたちがデジタル社会を賢く、健やかに生きていくためのサポートをしていくことが、今、私たち大人に求められています。